Das Puzzle der Wahrheit und warum wir nie alles wissen können

Autor Sabrina Hennrich | Veröffentlicht 18. September 2025

Goethes armer Thor

„Da steh' ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor!

Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die zehen Jahr'

Herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum

Und sehe, daß wir nichts wissen können! Das will mir schier das Herz verbrennen.“

Mit diesen Worten im Faust gibt Goethe einer menschlichen Erfahrung Ausdruck, die zeitlos ist: Wir häufen Wissen an, lesen Bücher, hören Experten, bauen Systeme und dennoch bleibt uns das Gefühl, dass die Antworten nicht genügen. Dass das Ganze größer ist als wir selbst.

Goethes Worte erinnern daran, dass es nicht allein an Fleiß oder Intelligenz liegt, sondern an der Begrenztheit unseres Menschseins. Vollständiges Wissen, es entgleitet uns immer wieder.

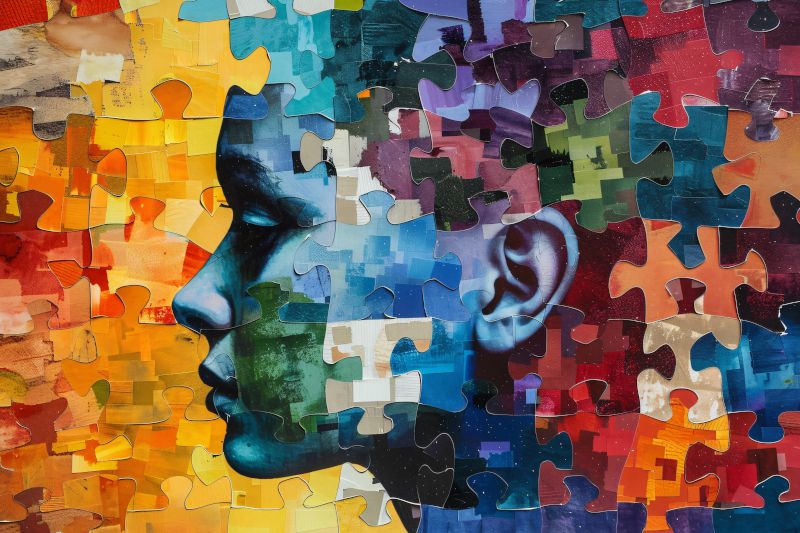

Das Puzzle des Wissens

Stell dir unser Wissen wie ein Puzzle vor. Jedes neue Stück bringt Klarheit, ein Gesicht, eine Landschaft, eine Farbe tritt hervor. Und doch: das Gesamtbild bleibt unvollständig. Manche Teile fehlen, manche passen nicht richtig, andere verändern ihre Form, sobald wir sie zu greifen glauben.

So arbeitet auch die Wissenschaft: Was heute als unumstößlicher Fakt gilt, kann morgen revidiert werden. Jede Erkenntnis ist Momentaufnahme, nicht Endgültigkeit.

Das Puzzle wächst, aber fertig wird es nie.

Das Paradox der Fakten

Fakten geben uns Sicherheit. Wir wollen uns auf etwas stützen, wollen wissen, woran wir sind. Doch jede Zahl, jede Statistik, jede scheinbar feste Wahrheit ist eingebettet in einen Kontext.

Je genauer wir hinschauen, desto deutlicher wird: Fakten allein genügen nicht. Sie erklären nicht alles, sie sind oft Bruchstücke eines größeren Ganzen.

Schon Sokrates wusste: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ und machte diese Erkenntnis nicht zum Defizit, sondern zur Weisheit.

Wahrheit als Haltung – Vaclav Havel

Vaclav Havel sprach davon, „in der Wahrheit zu leben“. Damit meinte er nicht, dass wir im Besitz aller Fakten sein müssten. Sondern dass wir aufrichtig, authentisch und integer handeln, auch wenn unser Wissen bruchstückhaft bleibt.

Es ist ein Unterschied, ob wir Wahrheit als Ansammlung von Daten verstehen, oder als Haltung, die sich im gelebten Leben zeigt.

Perspektiven und Relativität

Jeder Mensch betrachtet die Welt aus seinem eigenen Blickwinkel. Wahrheit entsteht nicht aus einer einzelnen Perspektive, sondern aus der Vielfalt. Doch selbst in dieser Vielfalt bleibt ein Rest von Unerreichbarkeit.

Demut bedeutet, zu akzeptieren: Mein Blick ist nur ein Teil des Ganzen. Die Welt ist mehr, als meine Augen erfassen können.

Politik und die Illusion absoluter Wahrheit

Gerade in der Politik wird oft mit dem Anspruch gearbeitet, die eine Wahrheit zu besitzen. Wer absolute Wahrheit für sich beansprucht, erhebt schnell den Anspruch, andere belehren oder lenken zu dürfen.

Doch absolute Wahrheit kann zur Falle werden und zum Instrument der Manipulation. Jede Seite erzählt ihre Version, spinnt ihre Perspektive, präsentiert sie als einzig gültig.

Deshalb lohnt es sich, die entscheidende Frage zu stellen: Wem nützt es?

Denn selten geht es um Wahrheit allein, oft geht es um Macht, Einfluss oder Interessen.

Die Psychologie des Suchens

Trotzdem bleibt die Sehnsucht nach Wahrheit tief in uns verankert. Menschen wollen Gewissheit, wollen ein Fundament, auf dem sie stehen können.

Doch vielleicht liegt die Kunst darin, das Unfertige auszuhalten. Offen und beweglich zu bleiben, statt sich in starren Wahrheiten zu verfangen. Denn Beweglichkeit schützt, Starre macht blind.

Annäherungen an die Wahrheit

Wenn absolute Wahrheit unerreichbar bleibt, was können wir dann tun? Vielleicht ist es weniger ein Ziel, als vielmehr ein Weg. Einige Schritte, die uns näher bringen können:

- Fragen stellen statt Antworten festzementieren. Offenheit hält den Blick beweglich.

- Perspektiven wechseln. Wer versucht, die Welt durch andere Augen zu sehen, erkennt, dass Wahrheit viele Facetten hat.

- Ehrlich mit sich selbst sein. „In der Wahrheit leben“ beginnt im Kleinen. Dort, wo wir uns nicht selbst belügen.

- Wissen prüfen. Bei jedem Fakt lohnt die Frage: Wem nützt es? und was könnte verschwiegen sein?

- Demut üben. Anzuerkennen, dass unser Wissen begrenzt ist, befreit und macht uns empfänglich für Neues.

So wird Wahrheit weniger zum Besitz, sondern zu einer Haltung, die wir Tag für Tag einüben können.

Schlussgedanken

Wissen ist ein Puzzle ohne Endbild. Wahrheit ist weniger ein Besitz als eine Haltung. Und Weisheit beginnt dort, wo wir anerkennen, dass unser Wissen immer begrenzt sein wird.

Vielleicht geht es im Leben nicht darum, alles zu wissen. Sondern darum, wahrhaftig zu leben. Fragen zu stellen. Offen zu bleiben. Und zu erkennen, dass in jedem Puzzlestück Schönheit liegt, auch wenn das Bild nie ganz vollständig wird.

Wichtiger Hinweis: Der Artikel dient der allgemeinen Information. Für individuelle Diagnosen oder Behandlungsempfehlungen wende dich bitte an einen Facharzt oder Therapeuten.

Info* Diese Seite nimmt am Amazon-Partnerprogramm teil. Durch die Nutzung der Links kannst du meine Arbeit unterstützen. (Es entstehen für dich keine Mehrkosten)